Oleh Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Ketua Program Studi Doktor, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia

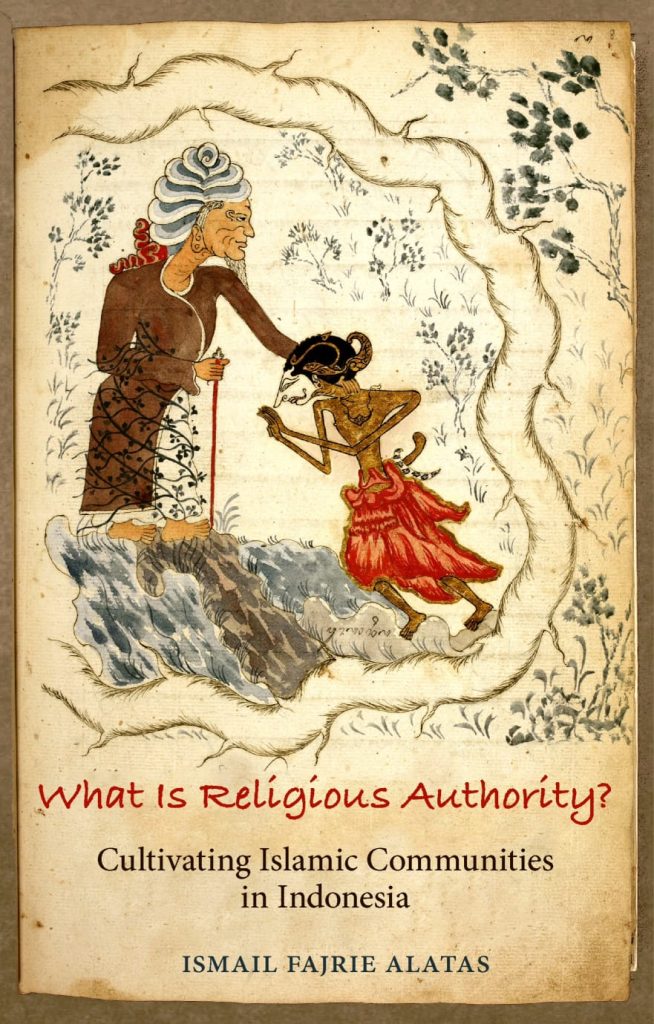

Saya mencoba meresensi dan menangkap pemikiran dari buku ‘What is Religious Authority?: Cultivating Islamic Communities in Indonesia. Penulisnya, Ismail Fajrie Alatas, associate professor dalam Studi Islam, Timur Tengah, dan Sejarah di New York University. Ia juga associate editor Journal of the Royal Asiatic Society, lifetime fellow di The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, Jordan, dan pengurus Lakpesdam PBNU. Ia juga menjadi Ketua I Mahasiswa Ahli Thariqah An Nahdliyah (MATAN), orginasiasi sayap mahasiswa dari JATMAN, organisasi tarekat NU.

Buku ini menarik dibaca di tengah debat dan perundungan terhadap nasab Habaib Ba’alwi dan nasab walisongo saat ini. Banyak media massa menaruh perhatian dan mengangkat masalah ini, termasuk Majalah TEMPO, koran, Medsos dan lainnya. Al Alatas menuliskan hasil riset yang sekaligus memberi jawaban terhadap peran para Kyai, Habaib, dan tokoh masyarakat Islam di Indonesia. Yang diangkat adalah hasil riset lapangan para pakar yang kompetensinya diakui dunia akademik, baik di Indonesia dan di mancanegara.

Riset dalam buku ini menelusuri jejak sejarah atas terbentuknya otoritas keulamaan dan ketokohan serta pengakuan masyarakat terhadapnya. Khususnya proses penokohan elit ormas keagamaan dan legitimasi sosial yang diberikan. Tentu juga relasi gugatan terhadap otoritas keagamaan dan legitimasi ketokohan yang diberikan kepada mereka. Dalam buku ini juga disajikan peranan dakwah para Kyai, Ulama dan Habaib Ba’alwiyin di Nusantara.

Menilai ketokohan di tengah masyarakat akan erat terkait dengan bagaimana para tokoh muslim, khususnya para Habaib mendapat kepercayaan dan legitimasi masyarakat atas pelibatan diri mereka dalam peran-peran keagamaan Islam. Bagaimana mereka beradaptasi dengan beragam tradisi dan adat-istiadat lokal, menyatukan beragam budaya dan mengintegrasikannya menjadi suatu ‘ummah society’ yang khas dan belum dikenal sebelumnya.

Secara khusus, Ismail Fajri menganalisis peranan Habib Lutfi Bin Yahya dan para Habaib lainnya dalam mendayagunakan infrastruktur tarekat dan jejaring sosial yang sudah ada. Selain infrastruktur tarekat, mereka juga aktif dan terlibat dalam berbagai kegiatan ormas-ormas Islam. Dari keterlibatan itulah, mereka bisa beradaptasi dengan budaya lokal dan sekaligus memperoleh kepercayaan ” ‘religius authority’ dan legitimasi ketokohannya. Buku ini juga bercerita berbagai kasus bagaimana mereka memperoleh otoritas dan legitimasi.

Tentu saja semua itu tidak lepas dari berbagai riak-riak persaingan dan konflik di antara sesama tokoh masyarakat. Walau demikian, mereka merasa memiliki otoritasnya sendiri-sendiri yg menurut Ismail Fajrie sulit untuk disatukan.

Ismail Fajrie Alatas lahir di Semarang pada 1983. Dia menamatkan pendidikan S-1 (Sejarah) di University of Melbourne, S-2 (Sejarah) di National University of Singapore, dan S-3 (Sejarah dan Antropologi) di University of Michigan, Ann Arbor. Selain rutin menulis artikel ilmiah yang diterbitkan di berbagai jurnal akademik internasional, Alatas juga menerbitkan beberapa buku dalam bahasa Indonesia, di antaranya: Renungan Seorang Pemuda Muslim di Tengah Kemurungan (Teraju-Mizan, 2005), Sungai Tak Bermuara: Risalah Konsep Ilmu dalam Islam (Diwan, 2006), dan Al-Rashafat: Percikan Cinta para Kekasih.(Bunyan-Bentang Pustaka, 2013).

Buku Ismail Fajri Alatas ini layak dibaca untuk menambah perspektif dalam memahami dunia Islam dan dakwah di.Indonesia, khususnya menyikapi polemik nasab akhir-akhir ini. Ide dan gagasan Alatas lainnya, dapat diikuti di Twitter dan Instagram: @ifalatas. (*)